この記事は、Excelを使った複式家計簿を事業用に応用する帳簿「Excelの複式事業簿」を作るまでを撰述したものである。

業務上必須ではないけれど、日商簿記3級の資格を取得したのをきっかけに、この知識を使って家計簿を複式でつけることができたらな、と思い至る。

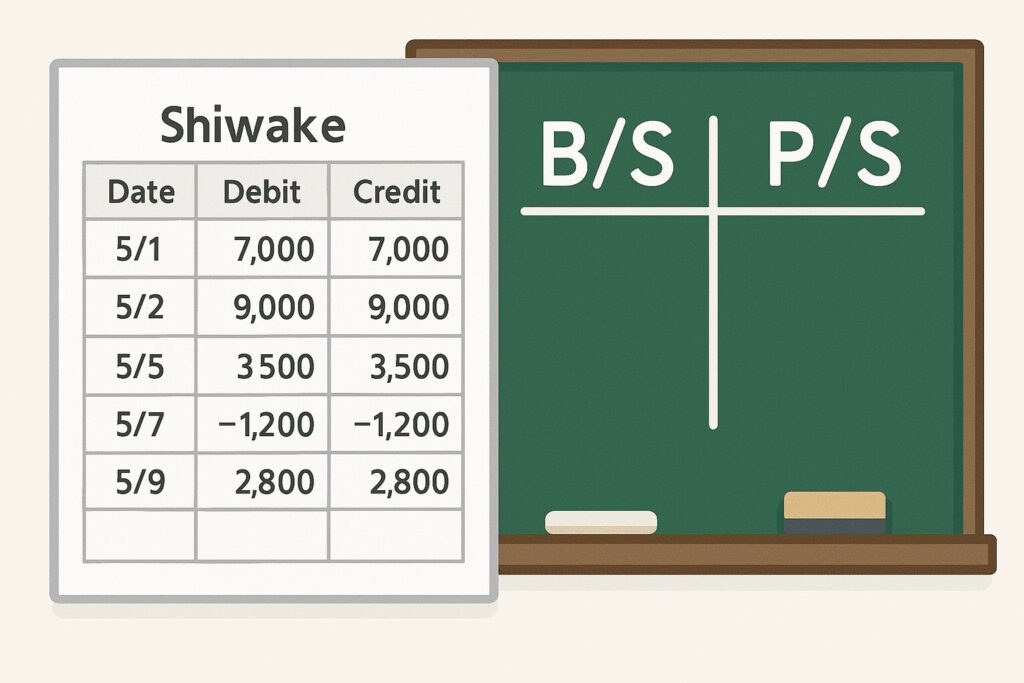

単式簿記は、お金の「出入り」だけを記録する方法。

たとえば「給料:○○円」「食費:△△円」と連続して一方向で記録していく、いわばお小遣い帳のようなイメージ。

一方、複式簿記は、お金の動きを二方向から記録する方法。

たとえば食事をした場合に「食費:▲▲円(費用の増加)」の隣に「現金:●●円(資産の減少)」というように、原因と結果をペアで左右に記録していく仕組み。

これによって、「資産、負債、純資産のバランス(貸借対照表・通称B/S)」と「収益と費用の流れ(損益計算書・通称P/S)」を正確に把握できるようになる。

簿記3級の知識があれば充分に対応できるはずなので、あとはどんなツールを使って記帳していくか、スマホアプリやPCソフトを調べていたが、ちょうどいい具合に記帳していけるものが出てこない。できれば無料がいい。

沢山ある家計簿アプリのほとんどはレシート読み取りや手入力、また口座や支払アプリとの連携などである程度自動化して管理することはできるのが、正直それだと「記帳している感覚」がないし、いわゆるお金の流れ=マネーフローがいまいち脳内把握できない。

また数少ない複式で付けられる家計簿アプリなども試してみたが、これもまたかゆいところに手が届かなかった。

これはもう、自身でExcelで付けていくほうがいいのではないか。と思いつつも、ひとつひとつ手入力で作業するのは続かないのが目に見えている。ある程度自動で反映・集計してくれる仕組みがほしいけれど、自分では思いつかない。

そんなときに、出会ったのが、あがぺいさんが公開しているブログ『ミールキットとExcel家計簿のあがぺいブログ』だった。

◆

◆

複式家計簿としての完成形「本気の家計簿」

簿記3級の知識を使って、複式で家計簿をつけたいといろいろ調べていた時に出会った、あがぺいさんが公開しているブログ『ミールキットとExcel家計簿のあがぺいブログ』。

その中で紹介されている「本気の家計簿」というのが以下のような構造になっており、とんでもなく素晴らしい仕上がりで、簿記の知識を持っている方であれば複式記帳の考え方で家計簿管理ができる。

「今は家計簿管理アプリも充実しているので、今さら平成時代中期のようにExcelで家計簿をつける必要なんかない」なんて考えられがちかもしれないが、アプリではポートフォリオチェックやかゆいところに手を届かせるには有料課金しなくてはいけないものも多い。

3級でもいいので簿記の知識を持っている人間からすれば、シンプルに貸借で仕訳して月末で締めて期末にB/SとC/Sを出すほうが分かりやすい。

あがぺいさんが紹介している「本気の家計簿」だけで、複式での家計簿管理は完全にまかなうことができる。自身が求めていたものがまさにそこにあった。

結果として、プライベートのお金の流れを「見える化」でき、大きな満足感を得ることができた。

そしてそこでフと思った。「家計簿だけでなく、どうにかして個人事業用の帳簿も全部自分で管理することはできないだろうか」と。

◆

「本気の家計簿」を自己流で「事業簿」に発展

複式簿記での家計簿管理を続けるうちに、フと思った。「どうにかして個人事業用の帳簿も全部自分で管理することはできないだろうか?」と。

個人事業用の帳簿にするには家計簿形式のままでは利用することができず、税務対応や各帳簿を出力して管理などの要件を満たす必要がある。理想形としては以下のようなもの。

- 「Excelの複式事業簿」の理想完成形

- 毎月の試算表によるマネーフローの見える化

- 確定申告に耐えうる帳簿類の準備

- インボイスに対応させるために消費税区分も自動判別 etc…

あがぺいさんの「本気の家計簿」を参考にしつつオリジナルに発展させ、個人事業主が確定申告で使えるぐらいのレベルのものを作りたい。

◆

参考にした情報について

今回ご紹介する「Excelの複式事業簿」システムは、あがぺいさんのブログ『ミールキットとExcel家計簿のあがぺいブログ』内で紹介されている「本気の家計簿」を参考にさせていただいている。

家計簿としての基本設計があがぺいさんのサイトで丁寧に解説されており、手順通りに進めるだけで複式家計簿が簡単に完成する。

ここで紹介する「Excelの複式事業簿」は、当サイトにて独自に作成・発展させたものであり、事業帳簿としての活用を前提に再構成しているため、内容に関するご質問・お問い合わせは当サイト側にて承っています。

恐れ入りますが、あがぺい様のサイトへの直接のお問い合わせはご遠慮いただけますようお願いいたします。

記帳形式の正確性および確定申告時の適否は、事業内容や状況によって異なる場合があるため、適宜、税務署または専門家に確認することを推奨します。

◆